河口被认为是全球碳收支的主要参与者,是大气中二氧化碳的重要来源。然而,现有测量方法的不确定性很高。最近,伍兹霍尔海洋研究所(WHOI)的研究员Malcolm Scully博士牵头了一项研究,旨在通过研究来自河口的二氧化碳的全球通量在空间和时间上的变化来提高我们对它的理解。该项目显著地解决了哈德逊河河口春季小潮时间尺度上的变化,形成了河口气体交换的新概念模型,并展示了CO2剖面的创新方法。

春潮-小潮周期对河口物理混合的影响是很清楚的。它影响垂直密度分层、残留河口环流、泥沙输送和盐通量,以及浮游植物繁盛。相比之下,以前对溶解气体的研究一般关注月或季节变化,只考虑表面测量。

当水体具有明显的垂直分层时,就像是在小潮期间,底部的溶解气体与表面有效隔离,会限制大气气体交换。相反,在春潮期间混合良好的情况下,来自整个水体的气体可用于海气交换。

“要了解地表发生了什么,你必须了解地下发生了什么,”斯卡利说。“在潮汐周期中,哈德逊河的表层和底层水的盐度差异大约为20到0——这是一个巨大的密度差异。当小潮从弱到强的大潮,从分层到混合的转变会在7到10天内发生。这将对地表气体浓度产生重大影响。”

测量CO₂的挑战

RBRmaestro CTD及其集成的传感器安装在CTD架子上。(图自Malcolm Scully)

在2008年切萨皮克湾使用RBR XR-620 C.T.D (RBRconcerto C.T.D的早期型号)的项目中,斯库利首次意识到低含量溶解氧转移到表面的过程中三维物理过程的重要性。

“这就是问题所在。如果低含量溶解氧是通过这些物理机制到达表面的,那么高含量二氧化碳也会发生同样的过程。”他回忆道。他选择了RBR CTD,因为他想要一个“价格便宜,可以快速测量氧气”的系统,并提到他很欣赏RBR将不同的传感器轻松集成到标准仪器的能力。

从那时起,他采购了一套配有快速响应光学溶解氧(DO)传感器、叶绿素传感器和浊度传感器的RBRmaestro多通道CTD,用于收集快速响应水质测量数据。然而,由于CO2传感器的响应时间较慢,集成CO2要稍微复杂一些。

“测量二氧化碳很难。这种设备最近才开始商业化——10年前,你必须是设计自己的气体提取装置的专家。”他说,“这种工具根本就不存在。”

使用CTD测量CO₂剖面

Jay Sisson(坐着)和William Pardis与船上气体分析系统,可以看到照片中的结构加固软管。(图自Malcolm Scully)

在这个项目中,研究人员将RBRmaestro的测量结果与气体分析系统相结合。该系统是由安娜·米歇尔博士开发的,她是RBR2020职业早期研究员队列的成员,目前在WHOI工作。她用连接在CTD仪器架上的结构强化软管将水抽到水面进行船载分析,使团队能够沿着整个水体绘制CO2剖面。该系统的响应时间约为一分钟,“比其他所有系统都要快一点,”斯卡利说。

他解释说:“与快速响应的光学传感器相比,它的速度并不快,但如果你足够耐心,将你的CTD降低到一定的水平,并允许传感器校准,你就可以开始制作含有深度数据的剖面。”

现场团队,包括Scully, WHOI工程师William Pardis和Jay Sisson,以及博士生Shawnee Traylor,沿着哈德逊河河口完成了两次空间调查。他们将CTD下放到河底,并以大约1.5米的增量上升,CTD在每个深度保持约两分钟,依次重复测量每个剖面。

“幸好哈德逊河只有15米深!”史高丽打趣道。

William Pardis(左)和Shawnee Traylor在哈德逊河布放现场。(图自Malcolm Scully)

为了在更长的时间尺度上评估他们观测结果的普遍性,Scully和他的团队用两个固定仪器补充了空间调查,并用哈德逊河环境条件观测系统(HRECOS)的数据进行了观测。HRECOS收集温度、溶解氧、pH值、盐度、浊度和叶绿素荧光数据,尽管不是所有站点都测量所有变量。HRECOS的数据也不包括二氧化碳的数据,所以Scully根据现有数据设计了一个数值模型。

河口天然气交换的新模式

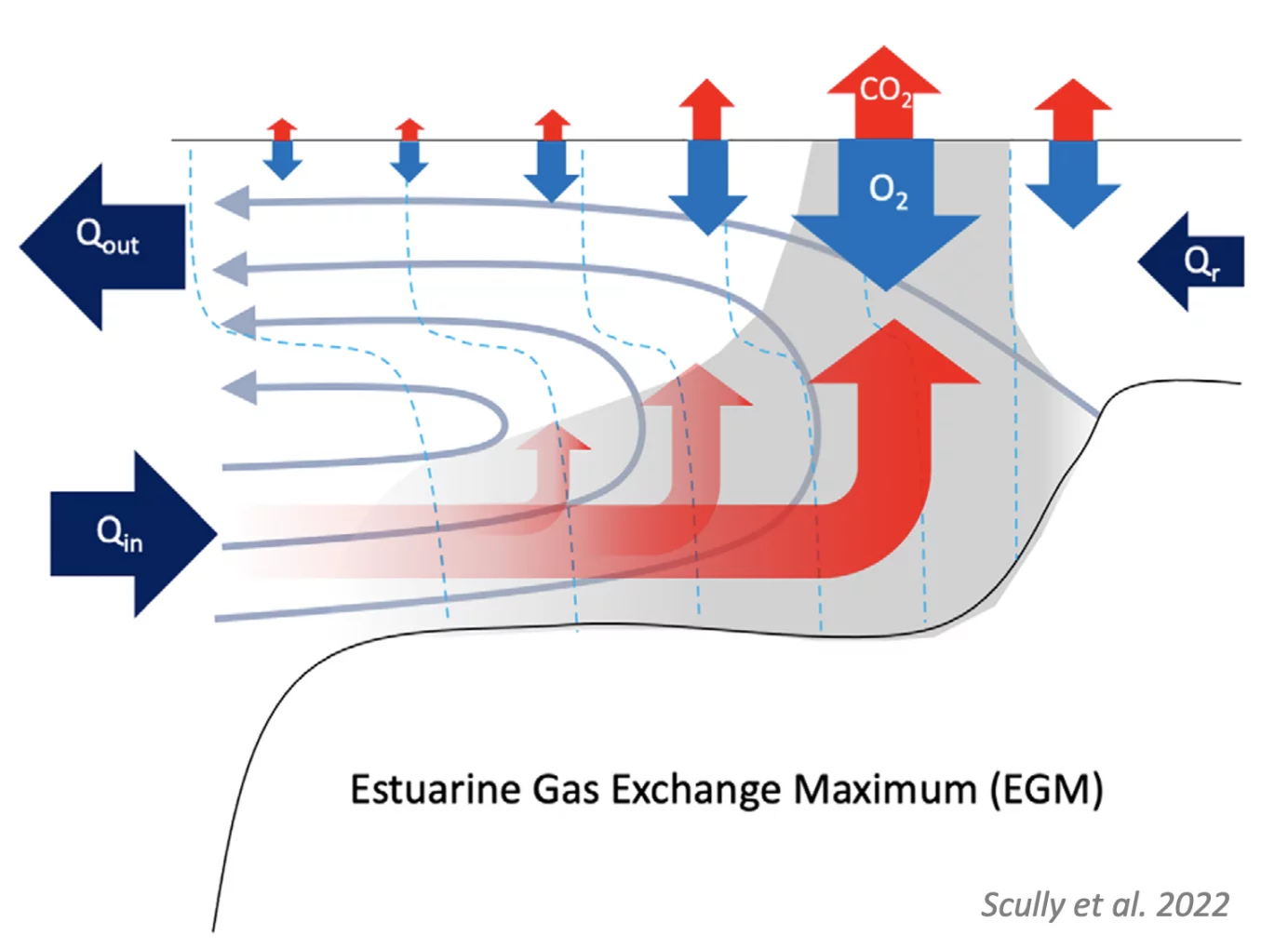

引用自Scully et al. 2022,图7。河口气体交换最大值的概念模型。其中,Qr为河水总流量,Qin为河口处的残差流入,Qout为残差流出。

研究人员发现,残余河口环流和春季-小潮层积调节之间的相互作用最终形成了河口气体交换的最大值(EGM),类似于Schubel(1968)首次描述的河口浑浊度最大值(ETM)。溶解氧含量低、二氧化碳分压高的底层海水由河口残余环流向河口上游运移。当底部二氧化碳分压值最高,pH值和溶解氧值最小,接近海水入侵极限时,上升流最大。在整个春季-小潮周期中,垂直密度分层较弱,使得二氧化碳分压有较高的逃逸和氧气侵入。需要注意的是,复杂的碳化学可以调节表面二氧化碳分压,因此气体通量的大小不一定相等。例如,河口的pH值可以从6(大部分碳以二氧化碳的形式储存并可用于海气交换)到8(几乎没有碳可用于交换)不等。与ETM一样,河口气体交换极有可能发生在许多河口系统中。

展望未来——更多的仪器,更好的气体通量模型

Scully希望这项研究能成为对河口大气气体交换进行更全面的空间和时间分析的一步,但他也承认还有很多工作要做。

“如果你在春潮和小潮时或者在河口上游和河口下游出海,你就会得到完全不同的测量结果。”他说,“如果我们沿着河流一直往上游走,盐度消失后再走100英里呢?还有季节性的时间尺度和空间梯度我们没有解决。”

理解这些变化对于找到当前大气气体交换模型中的不确定性至关重要,也是理解河口在全球碳收支中的作用的关键部分。

“贫氧、河口、二氧化碳排放——这都是大课题,都是更大的气候问题的一部分。”斯卡利说。“我认为,最终,我们将需要更多的现场仪器和模型来解决所有这些问题,以准确估计这些通量。”

这项研究的资金来自克虏伯基金会和哈德逊风景区的一位匿名朋友的慷慨捐赠。

参考文献

Scully, M.E., Michel, A.P.M., Nicholson, D.P. and Traylor, S. (2022), Spatial and temporal variations in atmospheric gas flux from the Hudson River: the estuarine gas exchange maximum. Limnol Oceanogr, 67: 1590-1603. https://doi.org/10.1002/lno.12154

Geyer, W.R., M.E. Scully, and D.K. Ralston, 2008. Quantifying vertical mixing in estuaries. Environmental Fluid Mechanics, 8, 495-509, doi: 10.1007/s10652-008- 9107-2.

Schubel, J. R., 1968. Turbidity Maximum of the Northern Chesapeake Bay. Science, 161(3845), 1013–1015. http://www.jstor.org/stable/1725663